21. Oktober ab 18.00Uhr im L’Esprit (Laufenstrasse 44).

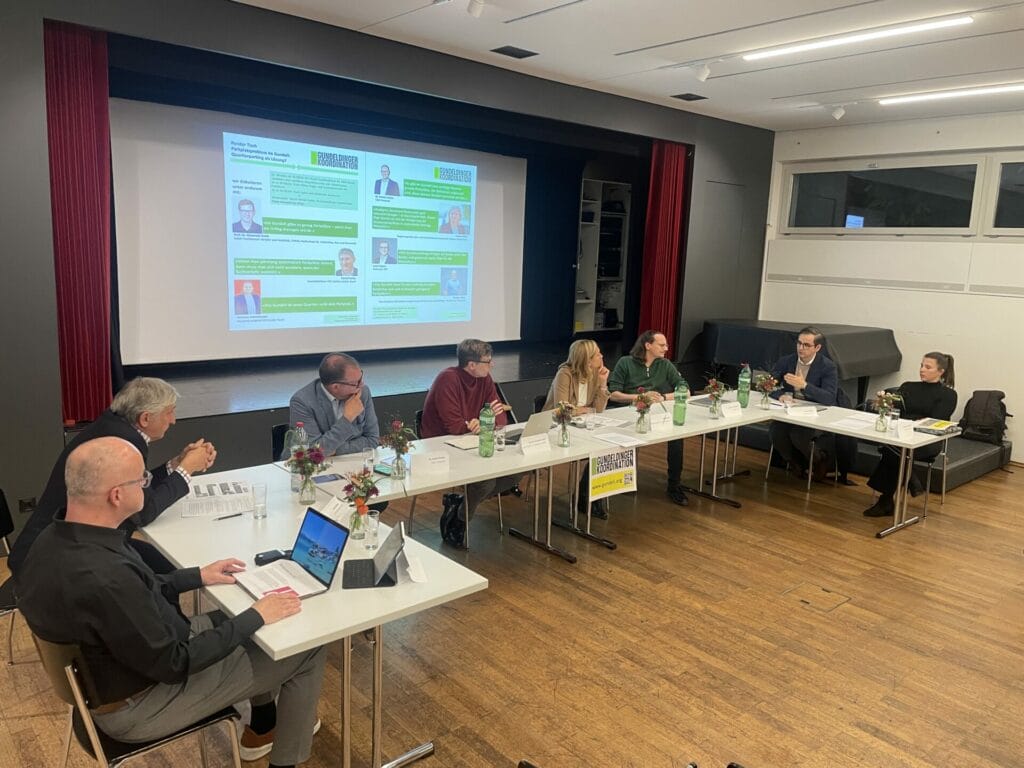

Das Parkieren im Gundeli sorgt seit Jahren für Diskussionen: Zu wenig Platz, zu viele Fahrzeuge, Suchverkehr, Lärm und Luftbelastung. Gleichzeitig stehen viele private Parkplätze leer. Der Anlass bot Raum für einen konstruktiven Austausch zwischen Politik, Wissenschaft, Verbänden und Quartierakteuren – moderiert von Léonie Müller-Haller, Geschäftsleiterin der Gundeldinger Koordination.

Breite Vertretung am Tisch

Mitdiskutiert haben:

- Regierungsrätin Esther Keller, Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

- Prof. Dr. Alexander Erath, Fachhochschule Nordwestschweiz, Leiter Fachbereich Verkehr und Mobilität

- Luca Urgese, Grossrat FDP

- Nicholas Eichenberger, VCS beider Basel

- Daniel Seiler, Geschäftsführer ACS beider Basel

- Dr. Corsin Sulser, Parcandi

- Thomas Zitzer, Interessengemeinschaft Gewerbe Gundeli

Mehrfachnutzung als Schlüsselbegriff

Im Zentrum der Diskussion stand das Konzept der Mehrfachnutzung von Parkplätzen – also die Idee, bestehende Parkflächen effizienter zu nutzen, anstatt neue zu schaffen. „Effiziente Parkplatznutzung ist Mehrfachnutzung. Der Raum ist zu knapp und zu teuer, darum braucht es eine Mehrfachnutzung“, lautete eine zentrale Aussage des Abends. Bestehende Parkplätze sind oft nicht ausgelastet. Parkplätze in Bürogebäuden sind in der Nacht und am Wochenende weitgehend ungenutzt.

Corsin Sulser von Parcandi knüpft mit seinem Angebot genau da an: „Wir holen das Maximum aus dem Platz raus.“ Sein Unternehmen bietet digitale Lösungen, mit denen private Parkplätze flexibel von mehreren Nutzenden belegt werden können – ein Ansatz, der auch vom Mobilitätsfonds Basel-Stadt unterstützt wird. Regierungsrätin und Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartments, Esther Keller, verwies auf ein aktuelles Pilotprojekt zum Thema Mehrfachparkierung des Kantons vor, welches genau solche Ansätze fördert und für das Gundeli einen Bedarf erkannt hat. „Der Mobilitätsfonds muss bestehende Formate finanziell unterstützen, um eine bessere Ausnutzung hinzukriegen.“ Das Projekt befindet sich derzeit in Beratung im Grossen Rat.

Freiflächen sind Strassen

Die Regierungsrätin verwies auf die Flächeneffizienz als zentrales Prinzip der kantonalen Verkehrspolitik – eine Konsequenz des Klimavolksentscheids von 2021. „Basel ist die zweitdichteste Stadt der Schweiz. Die einzigen freien Flächen sind die Strassen“, sagte Keller. Das Zeil des Kantons ist klar: Mehr Fläche für Stadtgrün, Aufenthalt und Veloinfrastruktur. Parkplätze sollen aus dem Strassenraum auf Privatgelände verlagert werden und der Parksuchverkehr reduziert werden.

Auf den Einwand, es würden in der Stadt laufend Parkplätze abgebaut, erklärte Keller:

„Ganz Basel hat nicht mehr Anwohnerparkkarten als Parkplätze.“ Daniel Seiler, Geschäftsleiter vom ACS sagte darauf, dass sehr wohl öffentliche, oberirdische Parkplätze mehr und mehr verschwinden. Keller erklärte: Es gäbe etwa dreimal so viele Parkplätze auf Privatgrund wie im öffentlichen Strassenraum.

Parkraumbewirtschaftung

Die Nutzung oder das zur Verfügung stellen privater Parkplätze sei wirtschaftlich nicht attraktiv, argumentierte der Grossrat Luca Urgese und sieht dabei den Kanton in der Pflicht: „Private Parkplätze werden ja reguliert, aber die Rentabilitätsrechnung geht nicht auf.“ Er plädierte für klare Rahmenbedingungen und eine aktive Rolle des Kantons, um Quartierparkings oder/und andere private Parkmöglichkeiten wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Daniel Seiler erinnerte an das gescheiterte Quartierparking-Projekt der Roche, das trotz gutem Konzept nicht angenommen wurde – ein Beispiel dafür, dass Akzeptanz und Nachfrage entscheidend sind.

Prof. Dr. Alexander Erath beleuchtete die ökonomischen Mechanismen des Parkraums: „Wirtschaftsliberales Handeln heisst Angebot und Nachfrage – das bedeutet: Wenn die Nachfrage nach Parkplätzen steigt, werden Parkplätze teurer.“

Er ergänzte, dass Menschen bereit seien, mehr für einen Parkplatz zu zahlen, je näher er am Wohnort liegt – ein zentraler Faktor für die Planung künftiger Quartierlösungen. Eine möglichst kurze Erreichbarkeit sei auch für das Gewerbe zentral, erkläre Thomas Zitzer von der Interessensgemeinschaft Gewerbe Gundeli. «Die Leute wollen in etwa 200 Meter am Ziel sein. Deshalb braucht es Parkplätze für unsere Kunden, die in der Nähe der Geschäfte sind.»

Velo und «Dooring»

Das Velo als Fortbewegungsmittel sei immer noch das praktischste, fand Nicholas Eichenberger vom VCS. Meistens sei das Parkieren kein Problem und Stau oder nervige Suchrunden sind kein Thema. Gerade in einem so dichten Quartier wie dem Gundeli ist die Wahl zum Velo die beste. Allerdings wurde das Phänomen «Dooring» angesprochen. Dies bezeichnet einen Verkehrsunfall, der entsteht, wenn jemand die Tür eines parkenden Autos öffnet und dabei mit einem Velofahrenden kollidiert. Viele Anwesende haben diese Erfahrung im Gundeli schon gemacht.

Offene Diskussion und gemeinsamer Ausblick

In der anschliessenden offenen Fragerunde beteiligten sich zahlreiche Quartierbewohnenende, Gewerbetreibende und Interessierte. Dabei zeigte sich ein breiter Konsens: Parkraum müsse künftig effizienter, gemeinschaftlicher und transparenter genutzt werden – mit fairen Lösungen für alle Verkehrsteilnehmenden. Am Ende des Dialoges wurde kurz die Entwicklung der Mobilität in Richtung «Ridepooling» und «Ridehailing» angesprochen. Diese Konzepte beschäftigen sich mit der (digitalen) Mehrnutzunge von Fahrten und Fahrzeugen.

Der Abend endete mit einem Apéro, der Gelegenheit bot, Gespräche in entspannter Atmosphäre fortzusetzen. Die Gundeldinger Koordination dankt allen Mitwirkenden und Teilnehmenden herzlich für ihre Offenheit und den engagierten Beitrag zu einer sachlichen, zukunftsgerichteten Quartierdebatte.